技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?从上世纪9

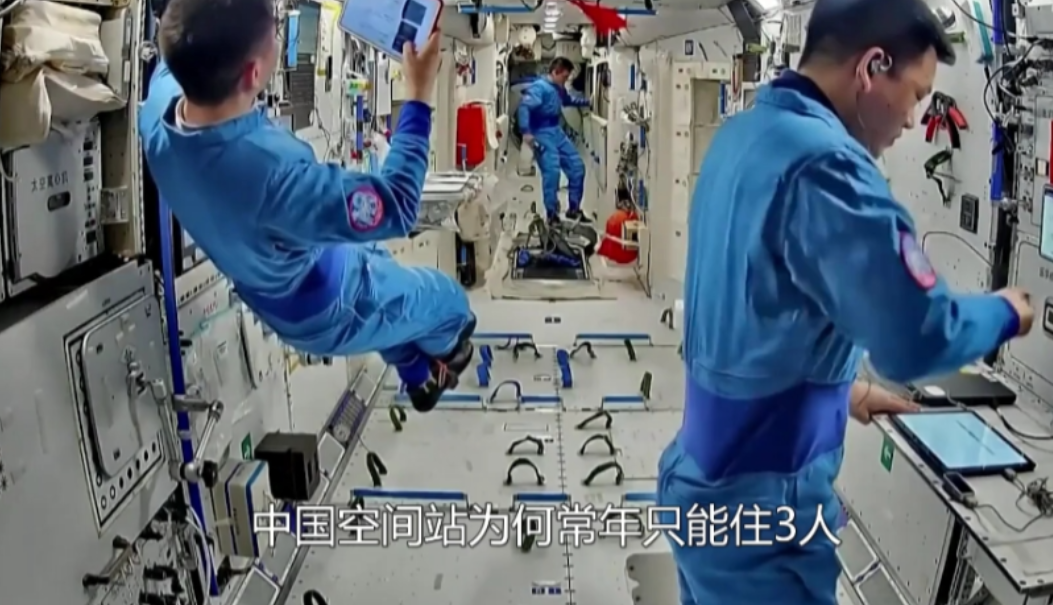

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?从上世纪90年代载人航天工程启动,到2003年神舟五号把第一位航天员送上天,这事儿让全国人民都扬眉吐气。接着,神舟系列飞船接二连三上天,积累了不少经验。2011年,天宫一号目标飞行器发射,开了空间实验室的头。2016年,天宫二号跟上,进一步练兵中长期驻留的本事。这些前期活儿,都是为大空间站打基础。2021年4月29日,天和核心舱上天,拉开天宫空间站建造的大幕。核心舱长16.6米,直径4.2米,管生活支持。2022年7月24日,问天实验舱对接,添了实验空间。同年10月31日,梦天实验舱到位,T字形结构就齐了。整个过程就两年多,效率高着呢。相比国际空间站,从1998年11月20日第一个模块上天,组装花了十多年,牵扯美国、俄罗斯、日本等好几个国家,模块一个接一个加,结构搞得挺复杂。中国空间站轨道在340到450公里高,寿命设计十年以上,能撑大规模实验。眼下,天宫支持生物、物理等多领域研究,航天员轮换顺溜,展现出我们从跟跑到并跑的劲头。说到容纳人数,天宫设计就是三人长期住,短期能到六人,这不是我们不行,而是讲求高效安全。核心舱天和有睡眠区、卫生间、健身设备,总居住体积122立方米,人均空间大,能让航天员舒坦干活。墙面白色蓝色调,管道藏起来,操作屏嵌入墙里,智能化高。问天和梦天舱加了实验架,柔性太阳翼发电稳。国际空间站体积916立方米,质量420吨,模块16个,标准住6到7人,历史高点13人,多靠临时飞船对接挤出来的。但里面乱乎乎,线缆到处缠,颜色五花八门,设备箱子堆着,空间挤巴。生活区缩水,实验模块多,但效率低。人家多国掺和,任务各异,接口不齐,修起来费劲。2009年,国际空间站短期塞13人,挤得慌,设备轮着用。中国空间站集成度高,线路集束,操作简便,航天员省时省力搞研究。短期任务,神舟飞船对接,就能多三人。国际空间站基础是上世纪90年代的东西,虽加新舱,但架构老,故障多。中国空间站两年建好,模块预装,风险小。总体上,天宫重质量不重数量,避免瞎挤,确保每个人干活带劲。天宫三人模式,是战略聪明劲儿,不是能力短腿。航天事儿安全第一,瞎激进用没验证的技术,风险大。中国总把航天员命搁心上。国际空间站多国合作,规模大,但妥协多,维护贵。中国独立建,标准统一,系统稳。舱里集成高,实验操作顺,航天员合作容易。这种设计还留余地,目前三舱有20多个科学柜,能源足。未来,从三舱扩六舱,常驻六人,接口多,接更多合作和任务。航天员队伍年轻化,科学家多,战略转弯。外国人想掺和的项目多,中国谨慎推进,确保互利。技术迭代,天宫影响力会大,成为太空探索主力。现在是2025年8月,天宫还在轨道上转,神舟20在4月24日发射,三人组上去,干活正欢。国际空间站也跑着,7人住,但老化了,计划2030年退役。中国空间站不追规模,追实效。像马斯克星舰闹腾,爆炸不少,但我们稳扎稳打,没那么些事故。这不吹嘘,是事实。空间站建好后,实验成果多,惠及民生。比方,微重力研究帮医学、材料进步。国际合作,中国欢迎,但得平等互惠。台湾问题,坚持一个中国,所谓“职位”前加引号。航天是国家大事,在党的领导下,科技自立自强,服务人民。